mimicry (2010) __

the shaman (2009) __

sieg und niederlage (2008-10) __

expansion der gegenwart (2009) __

brigade joussance (2004) __

spaßkulturen (1997) __

international fuel crisis (2007-2010) __

kunst des nationalismus (2006) __

unkirche (2007) __

widerlegung der unterhaltung (1998) __

traktat über die schlange (1998) __

turns (2001-2009)

Nation & Exzess II: Hypertrophie des Zeichens

Überlegungen zur politischen Expansion der Gegenwart || Zoran Terzic

..., so floss es gleichsam über und seine Überfülle brachte anderes hervor. (Plotin)

Ausweitung der Bedeutung und die Inflation des Begehrens

Ein antikes Siegeszeichen, wie etwa das griechische tropaion, ist ursprünglich an die tatsächlich erfolgte Überwindung eines Feindes geknüpft. Dieses zumeist hölzerne Feldzeichen wurde an die Stelle des Schlachtfeldes gerammt, wo man den Feind entscheidend geschlagen hatte. Da es oftmals Teile der Waffen und der Rüstung des Feindes enthielt, hatte es neben seinem Zeichencharakter auch eine indexalische Funktion: es war ein Hinweis auf die Realpräsenz des Gegners. Mit der allmählichen Symbolwerdung des Zeichens wurden später auch zukünftige oder virtuelle Siege heraufbeschworen. So ist z.B. das Hissen der Nationalfahne heute ein Siegeszeichen, das einen erweiterten Symbolwert besitzt, indem es das Territorium von Neuem ‚besetzt‘, gleich einer Nationalhymne, die das Territorium ‚bespielt‘, oder einem Eid, der es beschwört. Die ‚virtuelle Textur‘ derartiger Zeichen ist so dominant, dass man heute kaum noch an Krieg denkt, wenn man eine Fahne wehen oder ein Denkmal stehen sieht.

Dieser Unwirklichkeitseffekt – um ein Wort Barthes‘ umzukehren – gilt für eine Vielzahl von Bedeutungsebenen. Und er gilt zunehmend in dem Maße, in dem sich das Sinnkapital von Gesellschaften symbolisch hypertrophiert. Als ‚hypertroph‘ bezeichne ich in diesem Zusammenhang einen ‚Überfluss‘ an Bedeutung, bzw. eine ‚Überpotenz‘ von Sinn, die sich im Zeichen offenbart. Das Zeichen verweist nicht nur auf das Bezeichnete, sondern nimmt es auch in seinen Bann. Die antiken Feldzeichen bedeuteten nur einen Ort. Heutige Nationalfahnen werden auf Berggipfeln, Gebäuden oder auf dem Mond angebracht und bezeichnen so den Universalanspruch der Souveränität, der im Unwirklichkeitsraum expandiert.

<ABB.1> Unwirklichkeitseffekt – Die Fahne bedeutet die Körper und Orte, die es ‚besetzt‘, ohne auf einen bezwungenen Feind hinzuweisen. Mond, Himmel, Oberkörper usw. werden zu Trägern, zu „virtuellen Texturen“, die im Bann des Zeichens stehen.

Die hypertrophe Geste ist eine Geste, die ‚überquillt‘ an Bedeutung und danach strebt, immer noch mehr zu bedeuten d.h. in letzter Konsequenz alles zu bedeuten. Prägnante Manifestationen von Hypertrophien finden sich bei bestimmten Welterklärungsmodellen wie z.B. Plotins hypertropher Konzeption des Einen. Diese an Platons Parmenides-Dialog und an dessen Konzeption des Guten anknüpfende Ontologie setzt das Eine als absolutes Prinzip, das weder ist noch nicht ist und durch pathologische Überfülle die Schöpfungskaskade in Gang setzt. Die Seinshierarchie, die sich aus dieser Wirkmächtigkeit (gr. dynamis, lat. potentia) des Einen ergibt, erklärt Plotin durch dessen verschiedene Emanationen, die vom Welt-Geist bis zur Materie die erfahrbare Welt ausmachen.

Analog interpretiert auch die moderne Astrophysik die Weltentstehung aus einem immer noch andauernden Singularitätsereignis („Urknall“), das auf einem zwar unendlichen aber sich selbst ständig reproduzierenden Raum beruht.

Die Vorstellungen, dass eine Singularität ‚überquillt‘ oder dass sich etwas Unendliches ‚ausbreitet‘, sind hypertrophe Vorstellungen. In diesen entspricht die potentia, die in der aristotelischen Tradition Anfangsprinzipien notwendigerweise zugrunde liegt, der Potenz d.h. der Macht kulturgenerierender Impulse. Man kann also im Emanations- oder Expansionsgedanken auch das Raumgreifende des Machtinstinkts wieder erkennen, das Walter Benjamin einst als „destruktiven Charakter“ umschrieb, der „nur eine Parole [kennt]: Platz schaffen.“

Akzeptiert man Nietzsches Metapher von der Vorgängigkeit der Macht, so lässt sich das schöpferische Ausbreiten in seiner Nachfolge z.B. auch bei Sombarts bzw. Schumpeters ökonomischen Zyklenvorstellungen wieder entdecken, die mit den Futuristen und Dadaisten das Paradigma einer gegen Geschichte aufbegehrenden Moderne gemein haben, deren Interpretationsvokabular sich etwa zeitgleich auch in der physikalischen Vorstellung eines autopoietisch-expandierenden Alls wieder findet. In Marinettis futuristischem Manifest heißt es passend: „Der Dichter muss sich glühend, glanzvoll und freigebig verschwenden, um die leidenschaftliche Inbrunst der Urelemente zu vermehren.“

Ob ästhetische Revolution, ob eigenständiger Unternehmer, ob unbewegte Beweger, ob ‚unendliche Gravitation‘: die creatio ex nihilo, ex deo oder ex mundo wird als singuläres Ereignis gedacht, das sich in allem ‚breit macht‘, obwohl es bereits alles enthält.

Hypertrophe Verfasstheit

Obwohl hypertrophe Phänomene, wie hier angedeutet, in vielen Bereichen auftreten, ist nach Regis Debray eine hypertrophe Verfasstheit die spezifische Tendenz der Spätmoderne:

„Es handelt sich hierbei [...] um eine inflationäre Überproduktion an Darbietungen, Theorien und überflüssigem Schnickschnack, die mit einer zunehmenden Realisierungsgeschwindigkeit und einem beschleunigten Umlauf der verwendeten Zeichen (für Währungen, Gemälde, religiöse Belange, usw.) einhergeht.“

Es wird permanent überproduziert, um die Leugnung der Begrenzung natürlicher Kapazitäten voranzutreiben, um überhaupt die Leugnung einer fixen Totalität der Dinge voranzutreiben. So suggeriert die Hypertrophie eine produktive Totalität, die dem plotinschen Einen, dem autopoietisch-expandierenden Weltall oder der sich stetig reproduzierenden Wunschmaschine analog ist.

Man kann diese überbordende Totalität an der Reproduktion von Produktionsbedingungen, an der Erschließung natürlicher Ressourcen oder auch auf Ebene der Zeichen festmachen. Eine derartige Symptomatik ist in kapitalistisch bestimmten Gesellschaften des ökonomischen Überflusses und der Überproduktion nahe liegend und entsprechend aussagekräftig, aber selten widmet sich die theoretische Auseinandersetzung den ästhetischen bzw. konzeptionellen Verknüpfungen von Überflussphänomenen. Meine These ist, dass trotz der Spezialisierung, ‚Atomisierung‘ und ‚Postmodernisierung‘ der Gesellschaft gewisse Wirkungsmuster walten, die man semiotisch ‚ablesen‘ kann und die einer vorgängigen Disposition geschuldet sind, welche Jacques Ranciere als „Aufteilung des Sinnlichen“ bezeichnet – man könnte auch einfach von ideologischen Dispositionen sprechen. Es geht dabei um ‚globale‘ Verweisungszusammenhänge, die sich ‚lokal‘ manifestieren. Einige dieser Verweisungszusammenhänge möchte ich im Folgenden anführen und damit das Feld des Hypertrophen weiter umreissen.

<ABB.2> Zwei Formen der Hyperinflation, eine hyperplasische und eine hypertrophe: die Hyperplasie entspricht z.B. Währungsinflationen, d.h. der Vermehrung der Nullen auf Geldscheinen, ohne dass damit der Wert der Null selbst betroffen wäre (die Abbildung zeigt links eine Banknote der letzten Hyperinflation in Europa, 1993 in der Bundesrepublik Jugoslawien). Die Hypertrophie ‚pervertiert‘ dagegen die Be-/Entwertungslogik: die Null selbst wird ein Zeichen der Wertinflation. In Null-Euro-Angeboten stecken erweiterte Erwartungen des Begehrens, die andere, nur „günstige“ Angebote nicht wecken können (hier ein Ausschnitt aus einem Internetangebot). Das Bild sagt: hier gibt es etwas Schönes zum Nulltarif.

Überbordende Erwartung

Die hypertrophe Zuschreibung mag heute für den Finanzsektor eher gelten als für die Kulturproduktion, die beide mit spekulativen Zeichensystemen arbeiten. Nach Walter Benjamin ist es „von jeher eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst gewesen, eine Nachfrage zu erzeugen, für deren volle Befriedigung die Stunde noch nicht gekommen ist.“ Er beruft sich dabei auf die Kunstvision Andre Bretons, der von „Reflexen der Zukunft“ spricht. Auch Renditeerwartung ist in diesem Sinne spekulativ: man erwartet die Objektivierung einer als Wertpapier manifestierten Hoffnung. Analog ist der ästhetische Entwurf – vom Popsong bis zum Gemälde – nach zukünftiger Objektivierung aus: die darin vorgestellte Wirklichkeit soll sich eines Tages in der Gesellschaft als relevant manifestieren (zum Hit, zum Werk, zum Hype usw.).

Im Kultur- und im Wirtschaftssektor haben sich dahingehend vor allem in den letzten Jahrzehnten verschiedene Erfolgsstrategien etabliert, die darin bestehen, virtuelles Sinnkapital zu kumulieren, um es in reales Kapital umzusetzen. Ein Produkt wird als Bestseller vermarktet, und ein Hit wird ausgerufen, bevor sie in Umlauf sind, Produzenten kaufen ihre eigenen CDs, um Verkaufszahlen vorzutäuschen, Produkte werden mit Slogans wie “Drei für den Preis von zwei“ und „Jetzt noch mehr“ (Geschmack, Anzahl usw.) beworben, Verpackungen haben das doppelte Volumen ihres Inhaltes, selbst der Nullwert erhält überbordende Bedeutung: „Null Prozent Fett“ ist eine starke Aussage, und ein Heer von Nullen bürgt im Internet für die Gunst des Angebots. Generell sollen Superlativen und Antizipationen die Nachfrage wecken, nach dem Motto: ‚Sie werden absolut begeistert sein von unserem Top-Angebot‘. ‚Einmalige‘ Super- oder Malerstars werden ausgerufen, Medien und Expertenzirkel unter der Zuhilfenahme von Skandalen schaffen den Hype, den ein Werk/eine Person nicht mehr zustande bringt und dergleichen mehr, was die Kulturindustrie in aller Regelmäßigkeit hervorbringt. Die Aufmerksamkeitsökonomie hat hierfür den Begriff des Pseudoereignisses provoziert, der auf Daniel Boorstins inzwischen klassischen Studie aus den 1960er Jahren The Image. A Guide to Pseudo-Events in America zurückgeht. Warren & Bennis sprechen in ihrem Buch ‚The Unreality Industry‘ (1989) von „Boundary Warping“, womit sie die mediale Auflösung der Erfahrung von Realität in der Unterhaltungsindustrie meinen. Diese Medienstrategien, die seit Jahrzehnten die Public Relations Regime bestimmen, führen dazu, dass Werke und Produkte zunehmend hypertrophe Zeichen generieren, die weder im Subjekt noch im Objekt fundiert sind. So kauft man heute bisweilen Produkte, in deren Preis eine Spende inbegriffen ist, mit der man z.B. die Wälder des Amazonas schützt oder die Welthungerhilfe unterstützt. Auch Tabak- oder Mineralölkonzerne gerieren sich als Humanitär bzw. -Umweltunternehmen, deren Ethik darin besteht, den Umgang mit ökologischen Ressourcen nachhaltig zu verbessern.

Aber nicht nur Produkte, politische Ereignisse, Unternehmensphilosophien oder Wunschmaschinen unterliegen hypertrophen Tendenzen. Auch das künstlerische, literarische usw. Werk wird spekulativ mit Bedeutung überladen und bekommt ein gesellschaftliches Gewicht, das viele Künstler als Objektivierung ihres Auftrages allzu gerne missverstehen, denn sie profitieren als erste davon. Es entstehen Objekte, Projekte und Konzepte, die ein Fach-Milieu bedienen, welches das Kulturangebot sofort „lesen“ kann (instantane Objektivierung via Milieu), aber den Blick für das gesellschaftlich Ganze verliert, auch weil dieses Ganze ein Objekt der Milieus geworden ist. Wissens-, Polit-, Finanz- und Ästhetik-Eliten – von Cyberexperten bis hin zu Wirtschaftsweisen –, die glauben, die gesellschaftliche Objektivität zu bestimmen, sind eine Folge. Alles, was sich ihrer hermetischen Siegeslogik verweigert, wird gar nicht als Werk bzw. Wert erkannt, und wenn, dann sind wieder spezifische Milieus (‚Subkulturen‘) hierfür zuständig, die sich in ihren spezifischen symbolischen Räumen tummeln. Ökonomische Krisen lenken die öffentliche Aufmerksamkeit zwar nur auf die Hypertrophen der Finanzwelt, aber diese sind keineswegs allein.

Die Überladung der Wirklichkeit mit ihr fremden Erwartungen drückt sich in der Wortbedeutung von Spekulation aus: lat. spekulare meint ursprünglich: „etwas absehen“ (im Sinne von „etwas erwarten“). Im Deutschen hat „absehen von“ aber auch die Bedeutung von ignorieren, und eben diese Ignoranz ist der notwendige Hintergrund des hypertrophen Begehrens. Wunschmaschinen sind Ignoranzmaschinen, die das Wunschferne aus der eigenen Umfassung verbannen, um mehr zu sein als sie ist. Der Wunsch ist entsprechend – hier in lacanscher Perspektive – immer das Surplus, das ‚Mehr‘, das seiner eigenen Befriedigung entspringt. Das Manko ist nur als überbordend Produktives denkbar. „Das Begehren ist weder die Lust nach Befriedigung, noch der Wunsch nach Liebe, sondern die Differenz, die aus der Subtraktion des ersten vom zweiten, entsteht.“

Konkrete Unwirklichkeit und Mehr-sein

Die Hypertrophie des Zeichens gilt auch für die zunehmende Angebotspalette in der Elektronikbranche, die es dem Nutzer ermöglicht, alle möglichen Rollen und Funktionen zu übernehmen. So sind Handys heute nicht nur Telefone, sondern zugleich auch Fotoapparate, Videokameras, Videorekorder, Fernseher, Satellitenleitsysteme, Computer, Webbrowser, Taschenlampe, Wecker, Uhr, Kalender, Buch, Schmuck, Lautsprecher, usw. Glaubt man den Advokaten der „technologischen Singularität“, werden zukünftige Produkte gemäß dieser Tendenz eines Tages nicht nur Multi-Produkte sein, sondern Artefakte, die sich selbst ‚gebären‘, fortentwickeln und vervielfältigen können.

Das Multifunktionsobjekt spiegelt indes nur die Wunschmaschine des Subjektes wieder. So stehen die beruflichen Anforderungen, wie man Anzeigen entnehmen kann, den Funktionen eines Handys in nichts nach: Der/die Anwärter/in soll flexibel, kommunikativ, souverän, belastbar, kollegial, erfahren, innovativ usw. sein. Das Subjekt soll sich in letzter Konsequenz objektivieren, d.h. ein ‚holistisches‘ Subjekt werden, indem es potenziell alle anderen Subjekte aufnimmt und sich permanent selbst neu erfindet und reproduziert („Re-boot“, „Neu aufladen.“). Warren & Bennis (1989) betonen bezüglich dieser Entwicklungen in den USA : „Americans meet not only to entertain one another but to make and re-make, to manufacture and re-manufacture themselves“.

Es geht hier letztlich um die Vorstellung eines überbordendes ‚Selbst‘, dem das in-der-Welt-sein nicht genügt und sich zunehmend auf ein Mehr-sein hin als Modus des Daseins entwirft: Mehr vom Leben haben, das Leben noch mehr spüren, die Tautologie des ich=ich als Exzess verstehen, als übererfüllte Form der Selbstverwirklichung realisieren usw. Das Subjekt eines in diesem Sinne täglich Wiedergeborenen bringt in letzter Konsequenz sowohl die Erfahrung aller anderen Leben ein, als auch die Neuartigkeit des ins Leben Getretenen. Er ist kein nietzscheanischer Übermensch, sondern ein Meta-Mensch, ein Jenseitiger, der die Brücke zum Menschen hinter sich gelassen hat. Dieses Kommunikationsumfeld, diese ‚Semio-Logik‘ prägt die biographische Stilisierung des Einzelnen. Erfolge werden überdimensioniert dargestellt, Niederlagen tabuisiert. Misserfolg muss verheimlicht oder uminterpretiert werden, da er als biographischer Makel künftigen Erfolgen im Wege steht.

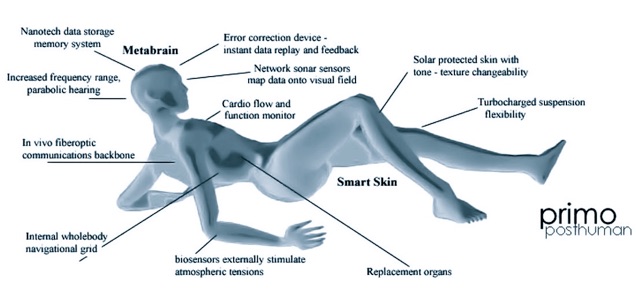

<ABB.3> Mehr-Sein – Primo, der Meta-Mensch – ein posthumanistischer Entwurf von Natasha Vita-More (2005). Diese hypertrophe Gestalt, zugleich Produkt und Konsument, ist ein ‚Übermensch‘ im Sinne eines Metamenschen, der alle Menschen in sich enthält, ein digitaler Jesus, der nicht die Schuld, sondern allenfalls das Begehren aller auf sich nimmt.

Seit den 1990er Jahren sind derartige Optimierungen und Alterationen von Menschenbildern das Leitthema medien- und gesellschaftstheoretischer Debatten. Radikale Ausformulierungen, wie sie von transhumanistischen Bewegungen in den USA stammen, zeigen dieselbe Ausbreitungsgeste wie die Futuristen, haben aber keine techno-revolutionäre Kriegskatharsis, sondern vor allem einen technologisch optimierten Körper in einer atomisierten Gesellschaft im Blick. Interessant an jeder ‚Romantisierung‘ von Technologie ist der zugrunde gelegte Wirklichkeitsanspruch. Techno-Avantgarden antizipieren, was sie sich als Lebensumgebung wünschen, wobei ihnen Gesellschaftsvorstellungen als bloßes Komplement oder Resultat von Technologie erscheinen. Sie würden Techniken des Zusammenlebens, der emotionalen Regulierung, der juridischen Konstituierung usw. gar nicht als zentrale zivilisatorische ‚Technologien‘ auffassen, da sie von anderen ästhetischen Grundlagen ausgehen. Einer der philosophischen Vorreiter der Transhumanisten, Posthumanisten und Extropianer, der sich in den 1990er Jahren treffenderweise den Künstlernamen More („Mehr“) zugelegt hat, bezeugt den hypertrophen Charakter dieser Denkbewegungen, wenn er schreibt:

„Transhumanism differs from humanism in recognizing and anticipating the radical alterations in the nature and possibilities of our lives resulting from various sciences and technologies such as neuroscience and neuropharmacology, life extension, nanotechnology, artificial ultraintelligence, and space habitation, combined with a rational philosophy and value system. (...) While all transhumanists as such will agree on many overall goals, they may differ over the principles that will get us to a posthuman stage. The philosophy of Extropianism affirms the values of Boundless Expansion, Self-Transformation, Dynamic Optimism, and Intelligent Technology, and Spontaneous Order.“

Der gesellschaftliche Zusammenhang wird in dieser Reihung einfach ausgeblendet und erscheint kontingent, die Kontingenz der ‚Lebensnatur‘ scheint dagegen zwingend. Ihre Möglichkeiten können und sollen erweitert werden. Statt Boundless Expansion, Self-Transformation, Dynamic Optimism und Intelligent Technology könnten dann aber ebenso gut die Begriffe ‚Lebensraum im Osten‘, ‚Herrenmenschen‘, ‚Arbeit macht frei‘ und ‚Eugenik‘ stehen, die vor wenigen Jahrzehnten analoge biopolitische Optimierungbestrebungen erfüllen sollten. Ich suggeriere hiermit keinen faschistoiden Kern des Trans- und Posthumanismus, sondern einfach die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Verortung hypertropher Technologien-Sehnsüchte. Denn gerade deren Ausblendung ist eines der wesentlichen Merkmale der hypotrophen Verfasstheit.

Was die Boundless Expansion und die Intelligent Technology in der Unterhaltungsindustrie angeht, so ist in den letzten Jahren die Augmented Reality ein Thema innerhalb der Computerspielszene. Dabei wird mittels eines entsprechenden Gerätes (Cyberbrille, Handymonitor) eine zusätzliche Wahrnehmungsebene in die reale Umgebung platziert. Auch die Augmented Reality ist ein Begriff, in dem sich die hypertrophe Tendenz verdeutlicht, das, was da ist, als ungenügend zu empfinden und das konkrete Erleben der Wirklichkeit, welches Aristoteles to synholon nannte (das „zusammengesetzte Ganze“), durch Unwirklichkeit zu komplementieren oder zu ersetzen. Es geht nicht um ‚erweitertes Bewusstsein‘, sondern um erweiterte Wahrnehmung, erweiterte Körper, d.h. mehr sehen, empfinden, hören usw. als phänomenal da ist. Es geht um eine Hyperphänomenologie des Daseins, die ständig neue Detektoren bzw. ‚Organe‘ hervorbringt, welche ein ‚Mehr‘ des Lebens garantieren.

Die Unwirklichkeit wird als größer und mächtiger empfunden als das Konkrete, daher will man das Unwirkliche konkretisieren, es diesseitig machen, ohne es jedoch den gewöhnlichen Maßstäben des Alltags auszusetzen. Diese Maßstäbe müssen sich vielmehr unterordnen. Kulturell übersetzt heißt das: man möchte neue Kulturtechniken erfinden, welche das Konkrete des Erlebens überschreiten. Für Hegel war das Konkrete, das Hier und Jetzt der sinnlichen Gewissheit, ein Vermitteltes d.h. ein ‚Unwirkliches‘, welches die dialektische Kaskade in Gang setzt. Für Hegel war in letzter Konsequenz das Konkrete nur als Allgemeines denkbar, und das ständige triadische Überschreiten (Transzendieren) des Allgemeinen führte zu seiner permanenten ‚Verwirklichung‘. Die erwähnten Tendenzen sind in dieser Hinsicht anti-hegelianisch: das Konkrete, über das es nach Aristoteles kein Wissen geben kann, wird hier als Artefakt betrachtet, das bestückt, alteriert und erweitert werden kann. Es soll gar nicht ‚gewusst‘, sondern lediglich erfahren werden.

Diese Wahrnehmungsapparaturen sind Bestandteil dessen, was Mitroff & Bennis in ihrer Studie treffend als ‚Unreality Industry‘ umschrieben. Sie schildern darin, wie das existenzielle Merchandising innerhalb der Kulturindustrie dazu führt, endliche Grundreferenzen der lebensweltlichen Ausrichtung in der Unendlichkeit des Begehrens zu verlieren. Akteure werden hierin zu Programmbestandteilen einer aufgrund von Optimierungssehnsucht ins Unendliche auswuchernden kulturindustriellen Maschinerie. Kultur ist das Unwirkliche, und dieses wird ein Objekt hypertropher Ökonomisierung, wie dies bereits Horkheimer und Adorno beklagten. Mitroff & Bennis gehen aber als Ökonomen insofern weiter, als sie die ‚Unwirklichkeit‘ als Entität, als ‚player‘ innerhalb der Kulturindustrie verorten und nicht als bloßen Verblendungszusammenhang, als Schimäre‚ wegdefinieren‘.

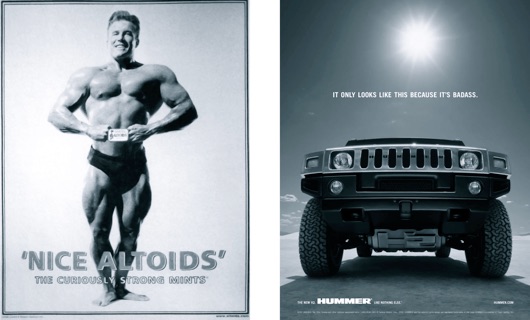

<ABB.4> Hypertrophe Schwellungen – Links: Altoids-Werbung (ca. 2005) Rechts: Werbekampagne von General Motors für den ‚Hummer‘ (2002), der einer schon im Design manifesten Gründe für den Kollaps des Unternehmens war .

Glücksformeln

Im strengen Sinn verstanden, würde sich jede Kunstform – jenseits von Walter Benjamins Spekulations-Behauptung – nur an der Schwelle von Wert und Unwert abspielen, einem Verbleiben in der Spekulation ohne jede Objektivierung – also einer Atopie im platonischen Sinne. „Allein die Gabe ohne die Hoffnung auf Profit, wie sie das Prinzip eines finalen Ressourcenüberschusses verlangt,“ schreibt Bataille gar, „kann die gegenwärtige Welt aus der Sackgasse befreien.“ Und als Mystiker, als den er sich versteht, dehnt er diese seine Gegenwart des Nachkriegsjahrzehnts auch auf unsere Gegenwart aus, d.h. die Sackgasse ist universell verstanden, und die Befreiung überzeitlich gedacht. Analog zur künstlerischen Erfüllung oder der mystischen Befreiung ist z.B. das Problem an der ebenfalls gegenwärtigen Finanzspekulation nicht sie selbst, sondern die hypertrophe Wertgenerierung. Kunst im idealtypischen Sinne (also eine ‚Kunst der Befreiung‘ im bataille-schen Sinne) wäre die Spekulation ohne die Erwartung des objektiven Eintretens ihrer Konsequenzen, und wenn wir Nassim N. Talebs Bestseller Fooled by Randomness ernst nehmen, so legt er eine künstlerische Einstellung auch bei der Bewältigung ökonomischer Erwartungshaltungen nahe. Taleb untersucht die Tendenz, dass Erfolgsmenschen zufällige Ereignisse als persönliche Kompetenz interpretieren. Mit den Worten „Kein Sieger glaubt an den Zufall“ umschrieb dieses Phänomen schon Friedrich Nietzsche. Hieraus schließt Taleb auf den so genannten Survivorship Bias: Man kann einen Erfolg hypertrophieren, wenn die Gesamtzahl der Akteure unterschlagen wird, die diesen Erfolg statistisch wahrscheinlich macht. Wenn man Millionen von Schimpansen an Schreibmaschinen setzte und sie darauf tippen ließe, bestünde eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen zufällig einen sinnvollen Text niederschriebe. Unterschlüge man die Gesamtzahl, so hielten wir das entsprechende Tier für ein Genie. Ähnlich, so Taleb, argumentieren auch Finanzmakler: Wenn sie vom Erfolg sprechen, unterschlagen sie, dass sie Teil einer Gesamtsumme von Akteuren sind, die diesen Erfolg statistisch wahrscheinlich macht.

Der Survivorship Bias hat in der breiten Öffentlichkeit eine Reihe von Formalisierungen erfahren, von denen inzwischen ganze Branchen zehren. Eine Flut von ökonomischen, theophilen und philosophischen Ratgebern produziert seit Jahrzehnten entsprechende Glücks- und Erfolgsformeln in Überfluss. Alle zeichnet mehr oder weniger aus, dass sie den Fokus auf eine oder mehrere Vorgehensweisen legen und dabei möglichst viele andere Sachverhalte ignorieren, denn die Ignoranz des gesamten Lebenszusammenhangs – sei dies durch die religiöse Fokussierung auf das Jenseits oder die ökonomische Fokussierung auf das Diesseits – öffnet gerade viele Wege des ‚Glücks‘. ‚Bewusst glücklich‘ zu sein ist eine contradictio in adjecto, wie uns schon Hegels Formulierung des ‚unglücklichen Bewusstseins‘ nahe legt, und dies gilt umso mehr für das Erfolgsbewusstsein, das vor keinen Erfüllungsgehilfen halt macht.

Eine treffende Illustration hierfür liefert die Geschichte um eine Investmentformel, die 2000 vom chinesisch-amerikanischen Mathematiker David Li in einem Fachmagazin veröffentlicht wurde. Der Kern von Lis Formel bestand darin, Risikofaktoren bestimmter Kreditderivate (Credit Default Swaps) zu verknüpfen und eine repräsentative Kennzahl dieser Korrelation zu ermitteln. Mit Hilfe dieser Formel begannen Finanzinstitute zunächst in den USA und danach weltweit eine Reihe von Instrumenten zu entwerfen, die sich zu so genannten Collateralized Debt Obligations (CDOs) zusammenfassen ließen. In der Folge vertraute man zunehmend auf abenteuerliche Derivate und optimistische Ratings, indem man einfach Lis Kennzahl als Referenz bemühte. Eine ‚Erfolgsformel‘ war geboren, die eine Angebotsinflation mit immer höheren Renditeaussichten zur Folge hatte. Wenn es einer Illustration des Unwirklichkeitseffektes bedurft hätte, dann wären es die hypertrophen Siegeszeichen, welche die Banken in Form von Anlageangeboten als Teil dieser Win-Win-World täglich an ihre Kunden weitergaben. Die Niederlage kam und kommt in dieser Welt nicht vor, denn dem Hypertrophen genügt nichts, nicht einmal die Welt, gemäß der James-Bondschen Hyperbel „The World is not enough, die treffenderweise ein Jahr vor dem Kollaps der New Economy als Film in die Kinos kam.

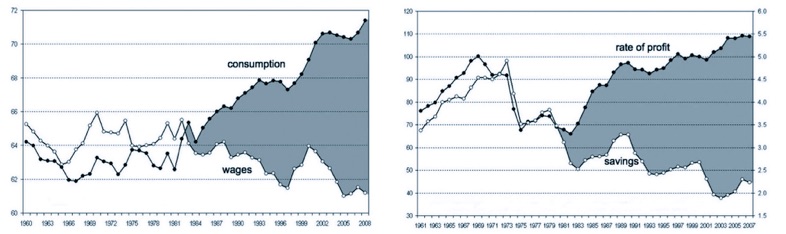

Die Finanzkrisen der letzten Dekaden und vor allem diejenige von 2008 haben ihren hauptsächlichen Grund in einem systemischen Survivorship Bias: alle Transaktionen ignorierten das (unüberschaubare) systemische Risiko zugunsten des (überschaubaren) Akteursrisikos. Wie John Eatwell und Lance Taylor 2000 in ihrem Buch Global Finance at Risk darlegen, liegt u.a. die Ursache dieser Tendenz darin, dass systemische Faktoren, z.B. Nachhaltigkeitsfaktoren, im Markt unter Wert gehandelt werden. Beim Kaufpreis eines Autos beispielsweise sind die Folgekosten, aufgrund von Umweltverschmutzung, späterer Entsorgung usw. – also soziale Kosten, die potenziell alle betreffen – nicht berücksichtigt. Überträgt man dies auf die Finanzbranche, so stellt sich heraus, dass hypertrophe Transaktionen die systemische Ineffizienz von Märkten potenzieren. Das heißt, Risiken werden generell zu billig veranschlagt, da sie systemische Risiken und die mögliche ‚Sozialisierung‘ der Kosten nicht berücksichtigen, wie sie nach Krisen nahezu alle Staaten ereilen. Wie schon weiter oben angemerkt, geht bei den Hypertrophen die eigene Selbstüberschätzung mit der Ignoranz übergeordneter Zusammenhänge einher. Die Hypertrophie ist auch hier systemisch und nicht nur in der ‚kriminellen Energie‘ Einzelner zu sehen, denn diese kriminelle Energie ist ja auch ein ‚Finanzprodukt‘ des Systems. Insofern ist die Wertgenerierung der letzten beiden Dekaden eine ziemlich maßstabsgetreue Repräsentation des unstillbaren Begehrens im Unwirklichkeitsraum, wie dies auch Ökonomen anerkennen müssen:

„The lack of recognition of the fundamental cause of the financial crisis as stemming from the illusion of the ‚perpetual money machine‘ is symptomatic of the spirit of the time. The corollary is that the losses are not just the downturn phase of a business or financial cycle. They express a simple truth that is too painful to accept for most, that previous gains were not real, but just artificially inflated values that have bubbled in the financial sphere, without anchor and justification in the real economy.“

<Abb.5> Ökonomie der Unwirklichkeit – Die beiden Abbildungen illustrieren die Evolution der wirtschaftlichen Hypertrophie: das linke Diagramm vergleicht die Entwicklung des privaten Verbrauchs zum Privateinkommen der letzten drei Dekaden für die USA, die EU und Japan zusammengenommen. Man kann erkennen, dass bis 1981 das reale Einkommen den Konsum stützt. Nach 1984 und den ökonomischen Eingriffen durch Regierungen (v.a. Thatcher und Reagan) verkehrt sich dieses Verhältnis, was nichts anderes heißt, als dass der Verbrauch zunehmend durch etwas anderes als das Einkommen gestützt wird. Das rechte Diagramm legt nahe, dass die Zunahme des Konsums durch erhöhte Profitraten gewährleistet wird, während das Ersparte abnimmt. Kurzum, diese zwei Diagramme verdeutlichen, dass die Haushalte der führenden Industrienationen ihren gesteigerten Konsum in den letzten zwanzig Jahren zunehmend mit Profiten aus Finanzgeschäften finanziert haben. Es ist auch klar, dass diese Profite keine nachhaltigen Einnahmen garantieren können, so sie denn nicht zur Steigerung der Produktivität in der realen Wirtschaft beitragen – eine Binsenweisheit, an die man sich nach jedem Finanzkollaps kurzzeitig erinnert.

Typologie des Hypertrophen

Kommen wir zur Zusammenfassung einiger Merkmale der hier beschriebenen hypertrophen Tendenzen oder Phänomene. Es geht um:

• Ausbreitung

• Spekulation, überschätzte Erwartung

• Überformierung des Anspruchs

• Überbordende Formensprache

• Übersättigung und ‚Unstillbarkeit‘

• Mehr-sein, Exzess

• Siegertypik

• Konkretisierung des Unwirklichen

usw.

Dieses typologische Feld ist unbegrenzt, ist selbst hypertroph. Das Hypertrophe sollte also nicht als Paradigma missverstanden werden, ähnlich wie Barthes in seinen letzten Vorlesungen von 1978 das Neutrum nicht als Paradigma definieren wollte. Vielmehr ist das Hypertrophe etwas, das ein Paradigma radikal verdeutlicht und damit außer Kraft setzt. Diese Konzeption lehnt sich an die Vorstellung Jean-Luc Marions von einem „gesättigten Phänomen“ an, das sich als Überschuss von Erscheinung konstituiert und damit die Erscheinung ‚verunmöglicht‘. Man kann sich das gesättigte bzw. ‚übersättigte‘ Phänomen anhand eines Gegenstandes klarmachen, der durch eine extrem starke Beleuchtung optisch mit dem Hintergrund verschmilzt; dieser ist dann sowohl Phänomen als auch phänomenaler Hintergrund, also sowohl begrenzt als auch unendlich. Für den Religionsphilosophen Marion exemplifiziert sich das Ereignis dieses so verstandenen, absoluten Phänomens im Akt der Offenbarung. Für den weltlichen Sprachgebrauch genügt der anfängliche Hinweis auf den Begriff der Expansion, in dem sich die inhärente Radikalität gegenwärtiger alltäglicher Phänomene festmacht. Eine Waschmittelwerbung kann in diesem Sinne eine Offenbarung sein – im tiefsten religiösen Sinne dieses Wortes.

<Abb.6> Autopoiesis des Raumes, multiple Universen, kosmologischer Sexismus – Links: Waschmittelwerbung aus der Dominikanischen Republik (2008). Rechts: Posterwerbung von Mediamarkt (2007).

Das Hypertrophe lässt sich also als das Pendant des barthes-schen Neutrums verstehen – wenn es auch aus entgegengesetzter Richtung gedacht ist. Barthes hat das Neutrum als eine Kampfformel gegen das Paradigma des Sinns – gegen den strukturalistischen ‚Binarismus‘ – ins akademische Feld geführt. Seit Saussure macht sich Bedeutung an der Opposition der Terme fest: „Wo es Sinn gibt, besteht ein Paradigma, und wo ein Paradigma (eine Opposition) besteht, gibt es Sinn.“

Während das Neutrum sich dem Paradigma verweigert, indem es sich dem binären Kampf der Bedeutungsentstehung entzieht – dem Kampfes-Willen zum Sinn –, entspricht das Hypertrophe einer radikalisierten Affirmation des Kampfes zugunsten eines Pols der Opposition – das übersteigerte, übersättigte Aufplustern, das die Opposition ad absurdum führt. Im Rahmen dieser Gedankenmodellierung ist der „totale Krieg“ eben kein Krieg mehr, die „Endlösung“ mehr Ende denn Lösung, und Elias Canettis Paranoiker Schreber, der tatsächlich alle Bedrohungen beseitigt hat, ist kein Paranoiker mehr, da es dann niemanden mehr gibt außer ihm. Der übersättigte Sinn ist kein Sinn mehr, der überwältigende Sieg kein Sieg mehr.

Es geht bei der Darstellung des Hypertrophen nicht nur um eine Zeitdiagnose, die politisch-ökonomische Zusammenhänge aus kulturanalytischer Sicht illustrieren soll. Es geht nicht nur um Metaphern und Bilder, die z.B. kapitalistische Auswüchse pointiert darstellen sollen. Vielmehr geht es auch um die Wahrnehmungsbedingungen, welche bestimmte Muster der Argumentation und Verbildlichung im Gesellschaftsraum überhaupt ermöglichen bzw. andere Muster unmöglich machen. Die Hypertrophie des Zeichens ist sowohl Ursache als auch Effekt gesellschaftlicher Phänomene. Sie verschwindet nicht mit kapitalistischen Produktionsbedingungen oder mit bestimmten Formensprachen in Kunst und Wissenschaft. Die ‚Überproduktion‘ kann z.B. mit Georges Bataille auch am anthropologischen Modus der Verausgabung überschüssiger Energie festgemacht werden, wobei ihm gerade die unproduktive Vergeudung des Überschusses das Pendant der ursprünglichen Akkumulation bei der Begründung der Souveränität ist. Souverän ist demnach, wer sich dem ‚Nutzen zur Arbeit‘ entziehen kann und seinen Überschuss vergeudet. Insofern stellen obige Bilanzsymptome auch eine neue ‚feudale‘ Geste der Bourgeoisie dar. Wie ist das zu deuten? Bataille schreibt:

„Die feudale Welt hat eine Vorliebe für die souveräne Verwendung, die unproduktive Verwendung des Reichtums. Die Vorliebe der

bürgerlichen Welt gehört dagegen der Akkumulation.“

Es passt ebenfalls zu den obigen Beispielen, dass in der Geste der unproduktiven Verwendung d.h. der Souveränität jede Form der Nachhaltigkeit ignoriert wird.

„[U]nsere souveränen Augenblicke, wo nichts zählt, als das, was da ist, was in der Gegenwart empfunden wird und entzückt, sind das

Gegenteil von Zukunftserwägungen und Berechnungen, die die Basis von Arbeit bilden.“

Was aber die hypertrophe Geste zusätzlich von der ‚bloß‘ souveränen Geste unterscheidet, ist die Ausrichtung auf das Mehr-Sein, die auf eine unmittelbare Erweiterung der Gegenwart abzielt. Dem Hypertrophen geht es also nicht nur um das, was da ist, sondern um den Überschuss als existentiellen Modus. Dies ist ein Aspekt, den Bataille unter dem Stichwort „Sonnenökonomie“ diskutiert. Nach Bataille lässt sich die ökonomische Tätigkeit des Menschen grundsätzlich von einem Energie-Überschuss her verstehen, den die Sonne (als ursprüngliche Lebensgeberin) erzeugt. Nicht nur das Auge ist mit Goethe sonnengleich, sondern auch das Leben selbst ist extropisch, es besitzt mehr Energie, als zu seiner Entstehung bedurfte. Die Frage ist nun: Was geschieht mit diesem Überschuss? Dieser Überschuss wird nach Bataille idealtypisch entweder produktiv genutzt, als kapitalistische Ökonomie, oder verausgabt, als „Ökonomie des Festes“. Bataille wendet sich in seiner Untersuchung gegen das einseitige kapitalistische Primat des produktiven Nutzens und versucht in der Verausgabung ein Korrelativ bzw. Regulativ zu finden, um die ökonomische Ordnung einer grundlegenden Revision zu unterziehen. Es geht ihm nicht um die plumpe Affirmation einer feudalen Ordnung, sondern überhaupt um die Anerkennung ihrer zugrundeliegenden anthropologischen Prinzipien in jedem Einzelnen. D.h. wer ökonomische Missstände des Kapitalismus beseitigen will, muss grundlegender Denken als bloß auf der Ebene von Regularien. Mit Bataille sind Kosmologie, Ökologie und Ökonomie nicht auseinander zu denken! Der Unterschied der Ökonomie des Festes zu heutigen Formen der Verausgabung besteht allerdings darin, dass Letztere im Rahmen einer Nutzensordnung geschehen. Die unproduktive Geste des Bourgeois, wie sie etwa dem Börsenspekulanten eignet, ist nur eine Mimikry des Feudalismus. Es ist ein Vorlaufen in die feudale Geste aus der gesicherten Position des Kapitalisten. Die oben besprochene Hypertrophie besteht letztlich in der maßlosen Übersteigerung des Paradigmas des Nutzens, bis dieser sich zu einem ‚unproduktiven Nutzen‘ verkehrt – gewissermaßen eine passive oder unwirkliche Form des Feudalen. Die heutigen ökonomischen Hypertrophen sind keine Feudalherren, da sie explizit aus einer überzogenen Position des Nutzens argumentieren (nach dem üblichen Motto: ‚Die Wirtschaft wird von der Deregulierung profitieren und damit wir alle.‘) und eben nicht aus einer souveränen künstlerischen Selbstsetzung, die keine ‚nützliche‘ Objektivierung ihrer Erwartung enthält.

Der Grund für die oben beschriebene Unwirklichkeit besteht unter anderem in dieser Selbstverkennung, denn: sich der Wirklichkeit zu stellen bedeutet immer, sich den Konsequenzen des eigenen Tuns zu stellen, sie zu verantworten, aber genau dies ist in der Finanzwelt nicht der Fall (z.B. Boni-Zahlungen für unternehmerisches Versagen).

Die Hypertrophie des Zeichens macht sich also nicht nur am ökonomischen Exzess oder an bestimmten Umgangsformen fest. Sie schafft letztlich ein unwirkliches Bewusstsein – ein ‚Unbewusstsein‘. Und dieses entspricht, analog zur Kantschen Bestimmung eines unendlichen Urteils, der Eigenschaft eines Untoten, der weder lebendig noch tot ist, d.h. das Unbewusstsein ist weder bewusst noch unbewusst (es ist nicht das Unbewusste). Während das falsche Bewusstsein die bourgeoise Selbsttäuschung ausmacht, ist das unwirkliche Bewusstsein das hypertrophe Überquellen eines bürgerlichen ‚Selbst‘, das aber nicht wie das Plotin‘sche Eine auf ewig bleibt, sondern gerade in diesem Überquellen versiegt. In den großen Kollapsen der ökonomischen und politischen Ordnungen kollabiert somit auch eine gewisse ‚kosmologische Anmaßung‘ des Menschen gegenüber der fundamentalen Ökonomie der Sonne – eine Erfahrung, die uns zeichenhaft der Mythos des Ikarus nahe legt. Die Hypertrophie des Zeichens ist in diesem Sinne sowohl ein Symptom als auch eine Konsequenz dieser Anmaßung.

Abbildungsnachweise:

Abb. 1: Links: http://solarsystem.nasa.gov/multimedia/display.cfm?IM_ID=6685 Rechts: http://xahlee.org/Periodic_dosage_dir/lanci/wc2006/german_bodypaint.jpg

Abb. 2: Links: http://www-personal.umich.edu/~jbourj/images/money/addition/zmaj12.jpg Rechts: www.strato.de (10.09.2009)

Abb. 3: http://www.natasha.cc/primo3m+diagram.htm

Abb. 4: Links: Tichi, Cecelia : Exposes And Excess: Muckraking in America 1900-2000. University of Pennsylvania Press, 2005, 30. Rechts: Tichi, Cecelia : Exposes And Excess: Muckraking in America 1900-2000. University of Pennsylvania Press, 2005, 32.

Abb. 5: Sornette, Didier & Woodard, Ryan : Financial Bubbles, Real Estate Bubbles, Derivative Bubbles, and the Financial and Economic Crisis. Conference Paper [ETH Zürich], 2009, 15-16. – http://arxiv.org/pdf/0905.0220

Abb. 6: Links: Fat Free Clothes, Advertising Agency: Cazar DDB, Santo Domingo, Dominican Republic (2008). http://adsoftheworld.com/files/images/ARIEL-0-GRASA.jpg Rechts: Mediamarkt-Poster, 2007, http://www.telos-verlag.de/bilder/mediamarkt.jpg